Ученые из МГУ в составе международной группы ученых при изучении бактерий открыли механизм, сходный с принципом работы натрий-ионных аккумуляторов.

Некоторое время назад в природных гиперщелочных гиперсоленых озерах была обнаружена жизнь микроорганизмов. Как такие микробы приспособились обепечивать себя энергией, было настоящей загадкой. Ученые, опубликовавшие открытие, разгадали один из механизмов, обеспечивающих энергией представителей такого микромира — бактерии Thioalkalivibrio versutus, обитающие в засоленных озерах Тувы (Сибирь, Россия). Оказалось, что недавно изобретенные человеком натрий-ионные аккумуляторы, высокий КПД которых стал основанием для самых радужных надежд, вовсе не новинка. Разгадка принципа работы энергопреобразующего фермента под названием цитохром с-оксидаза у Thioalkalivibrio versutus показала: природа давно научилась использовать ионы натрия для получения энергии.

Группу исследователей, совершивших открытие, возглавляли сотрудники отдела биоэнергетики НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Мария Мунтян, Дмитрий Черепанов и Владимир Скулачев. Ученые занимались изучением цитохром с-оксидаз, участвующих в транспортировке положительных ионов в мембране бактерий. Посвященная описанию изысканий статья опубликована в научном журнале PNAS.

«Открыт принципиально новый преобразователь биологической энергии в живых организмах — натриевая цитохромоксидаза. Это разновидность главного фермента кислородного дыхания, цитохромоксидазы, которая в процессе дыхания потребляет кислород, восстанавливая его до воды», — рассказала первый автор опубликованной работы Мария Мунтян.

По ее словам, новизна фермента состоит в том, что он превращает энергию реакции дыхания в энергию градиента ионов натрия, перекачиваемых через мембрану, а не ионов водорода, как это было известно до сих пор для цитохромоксидаз.

Реакции дыхания у эукариот (организмов с ядром) проходят во внутренней мембране специальных органоидов клетки — митохондриях. Митохондрию часто называют внутриклеточной энергетической станцией. В ней питательные вещества как бы «сгорают», окисляясь кислородом воздуха. На выходе, как и в настоящих тепловых электростанциях, получаются молекулы воды, образующиеся при горении, и энергия.

У прокариот – безъядерных организмов, к которым и относится изучаемая в статье бактерия, — митохондрий нет, поэтому аналогичные реакции происходят у них в цитоплазматической мембране, которая частично несет те же функции, что и мембрана митохондрий. Реакции дыхания в мембранах катализирует дыхательная цепь, которая в общем случае состоит из четырех звеньев (или комплексов), и цитохром с-оксидаза является катализатором в последнем из них.

Цитохром с-оксидаза — один из главных преобразователей энергии в дыхательной цепи большинства аэробов – организмов, привыкших жить в среде богатой кислородом, который они используют для добывания энергии. Одна из разновидностей цитохромоксидаз, оксидаза сbb3-типа, часто встречающаяся у патогенных микроорганизмов, изучена очень мало. Именно к этому типу принадлежит только что открытая натриевая цитохромоксидаза, которая по первичной структуре оказалась высокогомологичной уже изученным протонным ферментам этого типа. Благодаря доступности структурного «портрета» протонного гомолога, полученного с помощью рентгенной кристаллографии, ученым удалось пролить свет на механизм работы натриевой цитохромоксидазы.

Но заслуга исследователей состоит не только в самом открытии: им удалось найти и прямое экспериментальное доказательство перекачки натрия цитохром с-оксидазой через мембрану и обнаружить признаки присутствия в ферменте натриевого канала.

Ученые сравнивали потребление кислорода и работу дыхательной цепи у целых клеток бактерии Thioalkalivibrio versutus и приготовленных из нее везикул (мембранных пузырьков) в различных средах. В качестве контроля использовались штаммы бактерий Rhodobacter sphaeroides и Paracoccus denitrificans, цитохромоксидазы которых используют для работы ионы водорода. В результате была обнаружена связь между присутствием натрия в среде и активностью новой цитохром с-оксидазы.

По словам Марии Мунтян, в работе было использовано более 20 различных методов и подходов биохимии, молекулярной биологии, биофизики и микробиологии. Среди них как известные, так и уникальные экспериментальные методы. Кроме того, применялись теоретические подходы с привлечением молекулярного конструирования, моделирования и молекулярно-динамических расчетов.

«Также нами проведены моделирование и молекулярно-динамические расчеты, позволившие предсказать структуру и функциональную активность натриевого канала в ферменте», — уточнила Мария Мунтян.

В перспективе ученые намерены продолжать изучение обнаруженного канала, по которому, согласно полученным данным, ионы натрия должны перекачиваться с одной стороны мембраны на другую для того, чтобы запасти энергию окислительно-восстановительной реакции в ходе дыхания в виде энергии градиента ионов натрия на мембране.

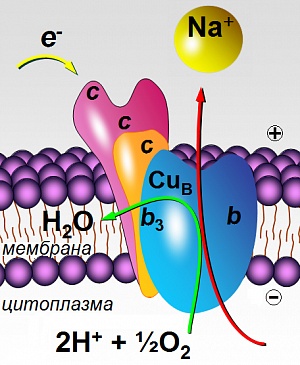

На фото: Модель натрийперекачивающей цитохромоксидазы в цитоплазматической мембране щелочелюбивой бактерии. Субъединицы фермента обозначены цветом: главная — синим, две вспомогательные - оранжевым и розовым. Электроны (e-) от природных доноров последовательно передаются через кофакторы — три гема c, расположенные на вспомогательных субъединицах, затем гемы b и b3 и медь CuB главной субъединицы — на кислород. За счет этой окислительно-восстановительной реакции образуется вода H2O), а ионы натрия (Na+) перекачиваются из цитоплазмы клетки наружу. Как и в настоящей батарейке, на мембране при работе цитохромоксидазы генерируется разность электрохимических потенциалов ионов Na+. С правой стороны рисунка знаками «+» и «-» в кружках показано, как заряжается мембрана. © 2015. М.С. Мунтян.