Владислав Дегтярев

Стекло, создавая прозрачные преграды, преодолеть которые может только зрение, одновременно соединяет и разъединяет, открывает и скрывает…

Стихотворение Осипа Мандельштама, где упоминаются «хрустальные дворцы на курьих ножках», отсылает сразу к двум архитекторам, чьи постройки определили облик зодчества ХХ века. Здания, поднятые на опорах, строил Ле Корбюзье — таким был и московский Дом Центросоюза (1928—1935), Мандельштаму прекрасно известный. Однако «хрустальная» архитектура, прозрачные сооружения из стекла и стали — это уже не Корбюзье, а другой великий мастер — Людвиг Мис ван дер Роэ.

В 1921 году Мис (руководивший, кстати, строительством германского посольства в Петербурге, спроектированного Петером Беренсом) выполнил два проекта небоскреба для берлинской Фридрихштрассе. Один вариант здания имел сложный звездообразный план, другой был несколько проще, зато с криволинейными очертаниями. Объединяли их полностью остекленные фасады. В дальнейшем Мис отказался от таких сложных форм, но большие площади остекления стали его постоянной темой.

Потом, уже после Второй мировой войны, он построил прозрачный Краун-холл в Иллинойском технологическом институте, жилые башни на Лейк-шор-драйв в Чикаго, небоскреб фирмы «Сигрэм» в Нью-Йорке и, конечно же, знаменитый Фарнсворт-хаус. Все эти здания относятся к числу лучших произведений современной архитектуры, их статус культурно-исторических памятников незыблем. Статус самой стеклянной архитектуры также не слишком принято ставить под сомнение. Не пытаясь это сделать (и тем самым подорвать какие-то важные устои), зададимся, однако, вопросом: а зачем вообще нужна прозрачность и каким целям она служит?

Дом нужен нам не только как защита от холода, жары или атмосферных осадков, но еще и как символическое укрытие от злых сил, царящих снаружи. Прообраз дома — пещера или нора, восходящие, в конечном счете, к такому архетипу, как материнское лоно. Поэтому то ощущение уюта и безопасности, которое охватывает нас в старом доме с толстыми стенами и маленькими окошками, вполне закономерно.

Однако творцы современной архитектуры видели в этом только агорафобию.

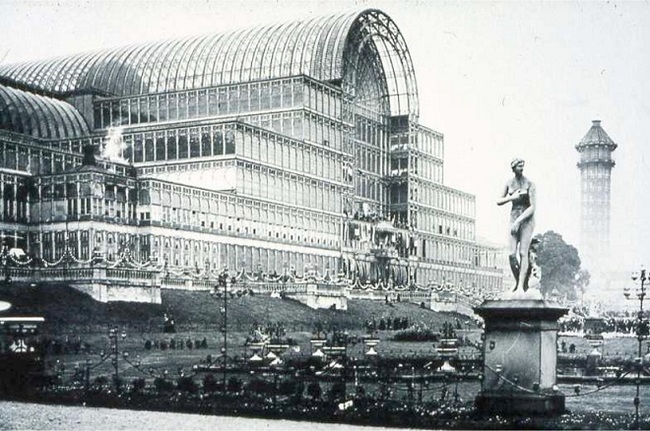

Первым образцом современной архитектуры считается лондонский Хрустальный дворец, построенный садовником Джозефом Пакстоном (1803—1865) для Всемирной выставки 1851 года. Тем не менее топос стеклянного (или хрустального) здания гораздо старше.

Он, собственно говоря, старше самой оранжереи. Историк культуры Анна Корндорф связывает этот мотив с распространенными в ренессансной и барочной символике «дворцами Солнца». Такие здания, проникнутые светом, могли существовать лишь в театре, но архитекторы выработали способ изображать «прозрачность» и «светоносность» условными средствами — с помощью росписей, имитирующих виды природы, или символических материалов, обозначающих солнце (в их число входил, например, янтарь).

Но художник был нужен не только как создатель иллюзионистских росписей во дворцах. Его мастерская была необходимым звеном между оранжереей и жилищем. Романтические поэты и живописцы начала XIX столетия буквально обожествляли солнечный свет, и даже Гете, умирая, произнес: «Больше света!».

Михаил Соколов в книге «Принцип рая» пишет об этом поколении художников следующее: «Если прежде дневного света вообще избегали или, по крайней мере, допускали в мастерскую лишь в умеренных дозах, то теперь, напротив, спешили убрать все мешающие ему преграды… Восторженным предвестием этого можно считать слова Гёльдерлина о «солнце красоты», которое «сияет разуму как майский полдень в мастерской художника» («Гиперион»), — но в ту пору художественные студии могли, как правило, похвастаться лишь мансардным окном. Позднее же Верещагин превратил в огромное окно целую стену своей мастерской в Мэзон-Лаффит под Парижем, а Альма-Тадема в Лондоне впервые сделал стеклянным студийный потолок. Затем и то, и другое быстро вошло в широкую практику. Именно в этом русле, а точнее, на пути от оранжереи к студии, от натуры к культуре, сложилась та новая «мифология стекла», что наложила отпечаток на всю современность».

О том, как технический прогресс позволил буквально осуществить грезы о райском саде и счастливой Аркадии, рассказывает в своей книге «Наблюдатель» известный культуролог Михаил Ямпольский. Хотя первые оранжереи с обильным использованием стекла относятся еще к началу XVIII столетия, «подлинное развитие стеклянная архитектура теплиц получила в первой трети XIX века в связи с развитием новых строительных технологий и внедрением в строительство железа и чугуна. Сенсациями стали первые гигантские теплицы XIX века — большая оранжерея в парижском ботаническом саду, построенная в 1839 году Шарлем Роо де Флери, большая оранжерея в Четсуорте, сооруженная Дж. Пакстоном, оранжерея тропических растений в Королевском ботаническом саду в Кью (арх. Децимус Бартон, 1844—1847) или Зимний сад в Париже (арх. Гектор Оро, 1847). Их появление было встречено восторженно — как свидетельство триумфа новой индустриальной цивилизации… Человек приравнивался к Демиургу, а оранжерея выступала в качестве искусственного рая».

Пока что речь могла идти о подражании природе и ее воспроизведении в улучшенном виде — и здесь даже неважно, было ли это воссозданием райского сада или тропиков в центре Лондона. Со временем восприятие оранжереи меняется, она, по словам Ямпольского, обзаводится собственным «культурным мифом», причудливо соединяющим мотивы искусственности и естественности, природного и рукотворного. Эта странная двойственность, как отмечает Ямпольский, появляется уже в текстах Пакстона: «оранжерея одновременно связывается с идеей приближения рая к человеческому жилью, его проникновения в быт, и вместе с тем дистанцируется от бытового пространства, превращаясь в символ грядущей утопии, несовместимый с обыкновенным жилищем».

Хрустальный дворец, построенный Пакстоном (подумать только: он ведь еще существовал, когда Мандельштам писал свое стихотворение!), почти всеми современниками воспринимался как оранжерея. Об этом писал известнейший художественный критик Джон Рескин, да и другие авторы были склонны связывать «оранжерейную» метафору и просветительский характер выставки: тепличные условия для человеческого духа, где он расцветает пышным цветом. Однако есть и другие свидетельства (некоторые из них приводит Ямпольский в «Наблюдателе»): многие посетители дворца вообще не воспринимали его как здание или инженерное сооружение. Для них эта чудесная постройка была словно вырезана из воздуха, а ее границы терялись в бесконечности и солнечном свете.

Можно заметить, что «дворец солнца» основан на идее благодатного излучения, идущего изнутри — наружу. Витраж и оранжерея, напротив, ловят и вбирают свет, приходящий извне. Однако позднейшая стеклянная архитектура имеет в своей основе не принцип света, а принцип взгляда. В этом смысле она вся восходит к идее «паноптикона», высказанной в конце XVIII века английским философом Джереми Бентамом (1747—1832).

Паноптикон Бентама обычно описывают как проект идеальной тюрьмы, хотя автор считал, что такое устройство подходит также и для мастерских. Он представлял собой состоящую из отдельных секторов башню, в центре которой был устроен наблюдательный пункт, так что единственный надзиратель мог наблюдать за всеми помещениями, будучи невидим для их обитателей.

Для Мишеля Фуко («Надзирать и наказывать», 1975) паноптикон служит метафорой власти в современных «дисциплинарных» обществах: граждане должны все время находиться в поле зрения власти, осуществляющей рассредоточенный, но постоянный контроль. Фуко выворачивает бентамовскую конструкцию наизнанку: власть наблюдает за нами извне и сразу отовсюду.

Как ни странно, в литературе подобные образы появлялись задолго до Фуко. Так, город с прозрачными стенами описан в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1799—1800). Немецкому романтику вторит русский: В. Ф. Одоевский в фантастическом романе «4338 год: Петербургские письма» (1835) изображает город с хрустальными крышами. Усложняясь, эта тема переходит в XX век: дома, описанные немецким писателем Петером Хилле в рассказе «Город из стекла» (около 1904), сигнализируют о поступках и настроениях своих обитателей (ложь делает стекла черными и так далее). Отсюда уже рукой подать до прозрачных жилых ячеек в антиутопии Евгения Замятина «Мы» (1920).

Теперь, возвратившись от вымышленной архитектуры к реальной, мы сможем увидеть у Миса ван дер Роэ многие из упомянутых мотивов.

Прозрачность небоскреба на Фридрихштрассе символична: она обозначает принципиальное отсутствие секретов. Все процессы, происходящие внутри (а это, судя по всему, офисное здание) открыты для взгляда воображаемого наблюдателя и, следовательно, для контроля. Правда, учитывая размеры здания, не вполне ясно, кто, кроме ангелов и птиц, может осуществлять такой контроль выше пятого или шестого этажа.

Но интереснее всего случай Фарнсворт-хауса (1945—1951) — загородного дома, стоящего в лесу. Здесь прозрачность обозначает прямо противоположную вещь — отсутствие постороннего взгляда, поскольку частная территория закрыта для случайных прохожих. И отношения с природой здесь тоже весьма сомнительные: человек, находящийся внутри этого стеклянного ларца, оказывается наблюдателем, но не участником всей той жизни, которая разворачивается вокруг дома. Идеально прозрачное стекло надежно отделяет его от лесных жителей. Созерцание природы оказывается подобным window shopping — одному из любимых занятий городского фланера, наблюдающего жизнь, но не участвующего в ней.

Стекло, создавая прозрачные преграды, преодолеть которые может только зрение, одновременно соединяет и разъединяет, открывает и скрывает. В этой двойственности и заключается своеобразие его культурной роли.

Источник: журнал Знание-сила